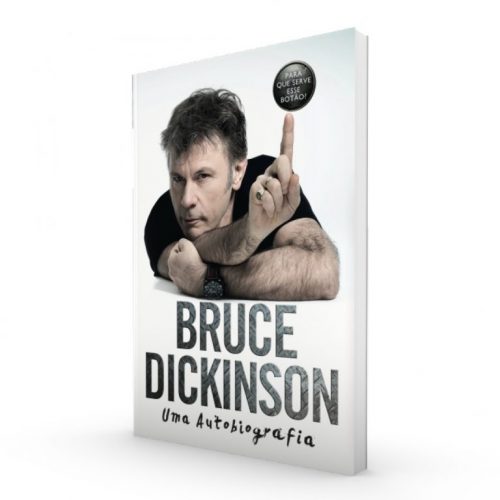

Menino da igreja e horror na guerra: a autobiografia de Bruce Dickinson

Perto de outros livros biográficos de roqueiros, como "Viva La Vida Tosca" (Darkside Books), de João Gordo (escrito em parceria com André Barcinski), e "Scar Tissue" (Belas Letras), de Anthony Kiedis (em parceria com Larry Sloman), a história de vida de Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, é extremamente comportada. Por mais que haja um abuso aqui, uma exacerbação ali, uma droga acolá, a impressão que o músico transmite em "Pra Que Serve Esse Botão? Uma Autobiografia", livro recém-publicado pela Intrínseca, é de que é um bom moço, preocupado em tocar bem a carreira, praticar seus hobbies – a esgrima e a aviação, que acabou virando uma segunda profissão – e tomar sua cerveja em paz.

O momento mais interessante da obra é quando Bruce parte para um show em Sarajevo enquanto a Bósnia está mergulhada na guerra. A brutalidade encontrada pelo músico é um dos trechos que destaco abaixo, junto com outros bons momentos da autobiografia centrada principalmente em sua vida artística. "Se eu tivesse optado por incluir dirigíveis, esposas, divórcios, filhos e atividades empresariais, o livro chegaria perto das oitocentas páginas. Seria do tipo que as pessoas usam para cometer assassinatos ou ajudar a trocar pneus de ônibus em Londres. Uma coisa é certa — teria sido um presente de Natal que ninguém leria. Quando comecei a escrever, tomei uma decisão: nada de nascimentos, casamentos ou divórcios, meus ou de qualquer outra pessoa", registra o músico.

Veja cinco bons momentos de "Para Que Serve Esse Botão?":

Visita a Auschwitz

De longe, a manifestação mais reveladora e deprimente dos fantasmas do passado da Europa foi nossa visita a Auschwitz, onde a morte era planejada de forma metódica e brutal, friamente inevitável.

No bombardeio de imagens do mundo de hoje, o genocídio perdeu o poder de chocar. O Khmer Vermelho, os expurgos de Stálin — tudo parece se confundir. Em algum lugar do mundo, há um genocídio ocorrendo neste instante, mas é o tormento de uma criança a ponto de morrer que nos cala fundo na alma — a não ser, é claro, que você tenha desistido da ideia de uma alma e a substituído pelo conceito de "apenas cumprindo ordens".

Os pássaros não sobrevoam Auschwitz. É como se o solo tivesse contaminado o próprio ar com o fedor da morte e da maldade dos que por ali caminharam e planejaram o horror. A banalidade de se planejar execuções em escala industrial em contraste com os gritos das câmaras de gás é a verdadeira medida do terror. E esse terror, creio, é o medo oculto de que, bem lá no fundo, todos sejamos monstros. Sinto calafrios só de pensar.

Chorei muito depois da visita. Senti raiva e fiquei em silêncio. Só voltaria a sentir aquela mesma intensidade dez anos depois, ao entrar de carro em Sarajevo sitiada.

Sarajevo em guerra

Mas minha ficha quanto à perversão da normalidade e a corrupção da inocência só caiu quando visitamos um orfanato, que tristemente assumia proporções de projeto em andamento, já que a morte dos pais era recorrente.

Primeiro vimos as crianças, todas embrulhadas como pequenas múmias, em um quarto incrivelmente quente. Um enfermeiro de jaleco fazia malabarismos metafóricos para tentar mantê-las em silêncio; as expressões delas eram como máscaras, desprovidas de emoção, de calor humano. Cometi o erro fatal de segurar uma e sentir o pulso quente da humanidade em meus braços. Primeiro seus olhos negros se fixaram no meu rosto, e então as mãos começaram a se abrir: um balbucio, um sorriso, um dedo segurado com a força que só um recém-nascido consegue reunir. Minhas lágrimas eram de confusão, alegria, raiva e tristeza. Que tipo de mundo aquele inocente iria herdar? Logo em seguida o caos se instalou. Um balbucio foi o bastante para tirar os demais de

seu estado de suspensão, como se eu estivesse em um quarto cheio de relógios badalando a meia-noite, cada um em seu ritmo.

Em pânico, nosso carcereiro malabarista de jaleco corria de berço em berço, tentando desesperadamente devolver seus tutelados à zona morta. Foi quando a anarquia se instalou na enfermaria: bebês se levantando, gargalhando, sorrindo, literalmente jogando coisas para fora do berço. Eu nunca havia me imaginado como um anarquista bebê, mas saí do quarto com um sorriso de orelha a orelha. Nas palavras de Dr. McCoy, de Star Trek: "É a vida, Jim." […] Havíamos levado um par de baquetas, um violão e minhas cordas vocais, e assim começamos a tocar, com Alex Elena, nosso baterista italiano, batucando na parede escurecida pela fuligem. Foi um momento meio constrangedor, pois percebemos que muitas daquelas crianças nunca haviam visto um violão,

muito menos encostado em um. Estavam fascinadas.

— Ei! — gritou Alex. — Todo mundo batendo palmas, vamos lá.

Em seguida, começou a bater por conta própria, com entusiasmo.

Em um momento que nunca mais saiu da minha mente, uma das crianças mais velhas deu um salto e bateu palmas — ratatá — na direção do grupo mais próximo. As crianças caíram no chão, se fazendo de mortas. As palmas eram o som da morte — de metralhadoras e atiradores. Então o grupo seguinte também caiu, e logo todas as crianças pequenas jaziam no chão de braços abertos, congeladas como na morte. Paramos de tocar, estupefatos. As crianças se levantaram e riram com gosto. Aquilo me fez perceber o quanto uma coisa boba como uma batida de palmas pode ser pervertida e subvertida pela realidade dura de uma zona de guerra.

Menos crack, mais dardo

O "Piece of Mind" representou o nosso desafio aos Estados Unidos. Ainda que "Flight of Icarus" estivesse tocando na rádio, estava na cara que não duraríamos muito como queridinhos da mídia americana, simplesmente por não sermos americanos. Não gostávamos de limusines e era mais fácil nos achar jogando dardos do que fumando crack.

Desprezávamos a moda, odiávamos o culto à celebridade e achávamos o conceito de "coma o quanto puder" tão nojento quanto seus praticantes obesos. O Canadá, em contrapartida, parecia muito mais são, e hóquei no gelo fazia mais sentido do que futebol americano, ao menos naquela época.

Pedido de Johnny Cash

Fiquei de bobeira pelo backstage quando terminamos. A área estava coalhada de destroços de hóquei de gelo e ladrilhos de pavimentação. Destacando-se em meio a tudo, estava um gigante vestido com sobretudo de couro e botas de montaria de couro que iam até as coxas. Ele estendeu a mão e apertou a minha.

— Oi, meu nome é Johnny Cash — disse. — Queria saber se você podia dar um autógrafo para minha filha. Ela é fã de vocês.

Sua voz era reverberante, mas não no sentido barulhento e petulante. Era uma alma incrivelmente humilde, e sendo um homem daquele tamanho, impressionava ainda mais. Eu só conseguia pensar nos versos de "Folsom Prison Blues": "I shot a man in Reno, just to watch him die" [Atirei em um homem no Reno, só para vê-lo morrer].

Mas o que respondi foi:

— Claro que sim. Botas muito bonitas.

— Sim, feitas sob medida no Texas.

Assinei uma foto e ele me passou uma dele, promocional, jogando sinuca, com a legenda "O Barão".

— Muito obrigado — disse, e então desapareceu.

Triunvirato salvador

O que salvou o Maiden de um destino deprimente foi nossa gradual organização em torno de um triunvirato não planejado formado por mim, Steve Harris e Rod Smallwood. Cada um oferecia ingredientes distintos à receita, e, à medida que adquiríamos conhecimento sobre as contribuições uns dos outros, começávamos a nos meter no domínio alheio. Não era exatamente uma democracia, mas ao menos uma espécie de autocracia guiada.

Há uma relutância por parte de bandas em admitir que não são democracias. O único membro de uma banda que não tem problema em dizer "é claro que somos uma democracia" é o ditador local, pois sabe que ninguém vai contradizê-lo.

Os seres inferiores, por mais talentosos que sejam, têm de aceitar a generosidade do cabeça, e é assim que a banda toca. Não precisa ser desagradável. A razão pela qual os assim chamados "supergrupos" frequentemente deixam de corresponder às expectativas é porque os egos monumentais, quando tirados de contexto e colocados próximos uns aos outros, não atuam como multiplicadores de forças. Imagine tentar unir Napoleão, Hitler e Stálin em uma sala, esquecendo as diferenças políticas, e só observar para ver se dali sairia qualquer decisão sensata que pudesse fazer uma causa comum progredir.

Cante mais alto, rapaz

Mas acabou que não contei para vocês a parte boa sobre Deus e suas linhas tortas. O encarregado oficial da nossa saúde espiritual em Birkdale era o reverendo B.S. Sharp, então pároco de Gleadless na esplendidamente sombria igreja vitoriana de pedra de moinho. Ao contrário dos evangélicos de meio expediente, Batty era mais do que levemente excêntrico e surdo feito uma porta.

Para um reverendo, era inofensivo. Batty coordenava os ensaios do coral. O colégio inteiro se arrastava para a igreja e começava a cantar enquanto ele atravessava a nave de um lado para outro sacudindo os braços, aparentemente sem notar o descompasso, a desafinação e os sorrisinhos sarcásticos dos meninos (não havia menina, claro). Ao passar por mim — eu estava de pé na ponta de um banco cantando, ou melhor, balbuciando —, ele parou. Inclinou a cabeça feito um papagaio e ficou me examinando. Suspeitei que estava aproximando o seu ouvido bom.

"Cante mais alto, rapaz", disse.

Elevei um pouco a voz então. Ele aproximou o rosto todo para bem perto da minha boca. Percebi que lhe faltavam vários dentes e fiz um tremendo esforço para não rir.

"Cante mais alto, rapaz."

Bem, gosto de um desafio, portanto berrei a plenos pulmões e, depois de começar, não parei mais. O constrangimento passou e sustentei a voz até o final de qualquer que fosse a estrofe de qualquer que fosse o hino. Confesso que a sensação foi maravilhosa — não que eu fosse admitir na época.

Ele se empertigou, balançou um pouco mais os braços e então se inclinou para mim.

"Você tem uma voz muito boa, menino", disse.

Gostou? Você pode me acompanhar também pelo Twitter e pelo Facebook.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.